Beim Ausloten der über 1150 Meter in die Tiefe war die Geschwindigkeit Nebensache. Wichtiger war, dass das Gewicht im Bohrrohr nicht hängenblieb und das Seil nicht riss. Die Bergung und das Instandsetzen des Rohrs wären schwierig und teuer geworden.

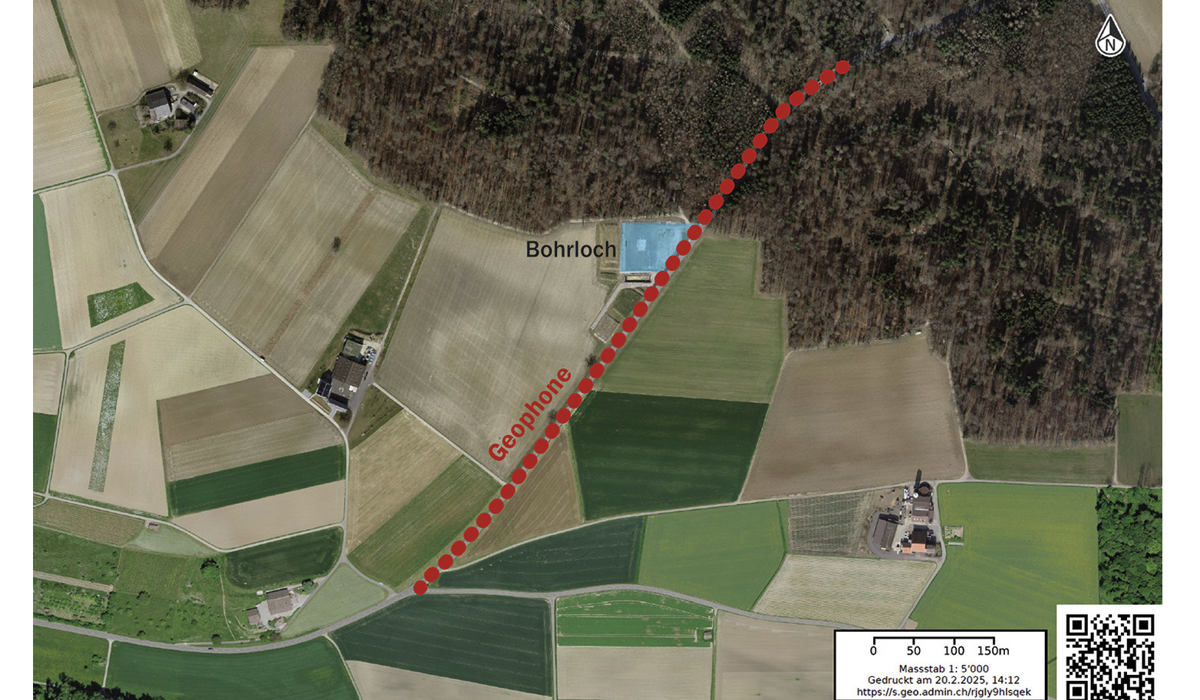

So gehen Ortsnamen in die Forschungsgeschichte ein: «CITru» ist das Kurzwort für «CO2-Pilotinjektion in Trüllikon» und das erste Schweizer Pilotprojekt in diesem Bereich. Andere Länder entwickeln und betreiben für dieses Treibhausgas bereits kommerzielle Speicher im Untergrund. Für «CITru» nutzt der Bund das von der Nagra übernommene Bohrloch links der Strasse Richtung

Dickihof. 2019 bohrten Wissenschaftler dort fast 1200 Meter in die Tiefe, um die Gesteinsschichtung im Hinblick auf ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle zu analysieren (AZ vom 9.2.2016 und 16.8.2019).

Nach dem Abschluss der Nagra-Tests wurden die Wände des Bohrlochs mit einem Metallrohr verkleidet, mit Wasser gefüllt und verschlossen. Nun wird diese Forschungsinfrastruktur reaktiviert, um der Lösung eines weiteren Entsorgungsproblems näher zu kommen: Das Einspeisen von CO2 in tiefen Gesteinsschichten gilt als Möglichkeit, Treibhausgase aus der Atmosphäre dauerhaft zu binden.

Das Forschungsprojekt des bei der ETH angesiedelten Schweizerischen Erdbebendiensts wurde letztes Jahr angekündigt (AZ vom 24.5. und 20.8.2024). Seit Mittwoch läuft in Trüllikon Grundlagenforschung. Sie soll unter anderem klären, wie viel CO2 sich tatsächlich speichern lässt und welche technischen, regulatorischen und gesellschaftlichen Hürden denkbar wären.

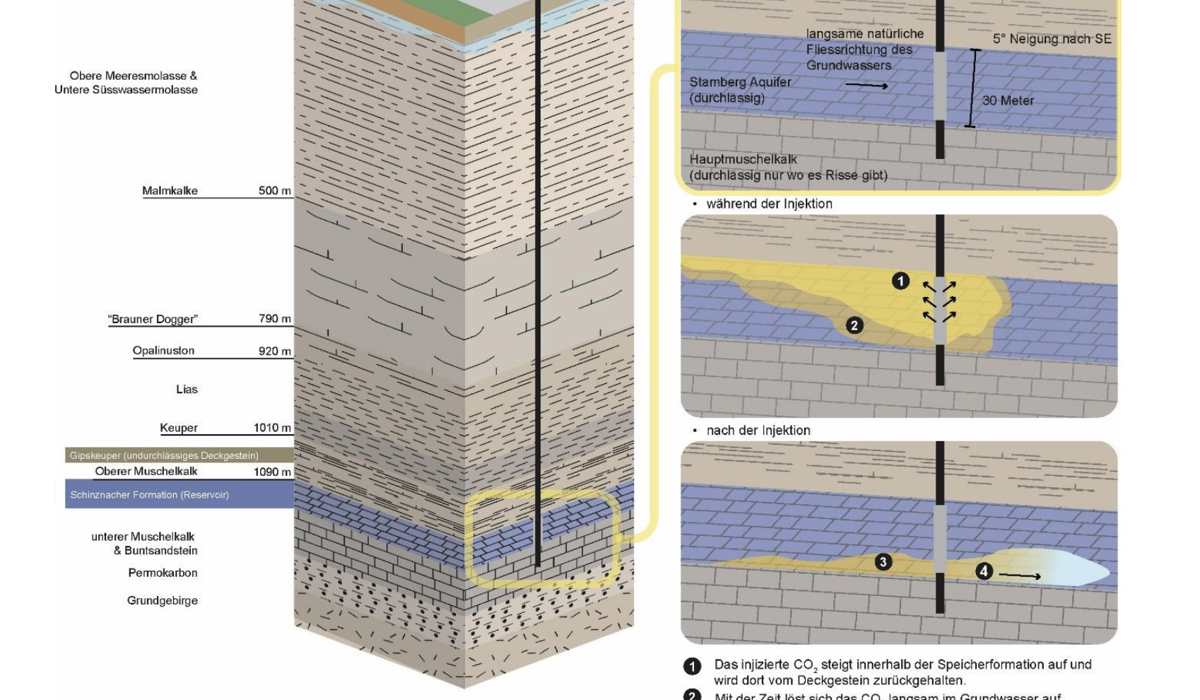

Falls das Projekt nach Wunsch verläuft, werden über das Bohrloch kleine Mengen CO2 eingelagert und wissenschaftlich beobachtet. Weitere CO2-Einspeisungen oder andere Nutzungen dieses Standorts sind selbst bei vollem Erfolg ausgeschlossen. Nach der Einspeisung würde die Bohrung verschlossen, aber weiterhin überwacht.

Grosse Teile der Schweiz geeignet

Um CO2 dauerhaft und in einer kommerziell interessanten Grössenordnung einzulagern, sind grundsätzlich im gesamten Mittelland geeignete geologische Schichten vorhanden. «Die Nagra hat nachgewiesen, dass es hier ein dichtes Deckgestein gibt, welches das CO2 am Entweichen hindern würde. In der Erkundungsphase gilt es nun herauszufinden, ob es darunter eine geeignete, wasserführende Speicherschicht gibt», erklärte der Geophysiker Johannes Aichele auf dem Testgelände.

CO2 werde in flüssigem Zustand in natürlich durchlässige und salzhaltiges Tiefengrundwasser führende Gesteinsschichten eingespiesen und produziere dort «im Prinzip kohlensäurehaltiges Mineralwasser», so Aichele. Darüberliegende, undurchlässige Gesteinsschichten hindern die Blasen am Aufsteigen. Beim Einlagern radioaktiver Stoffe könnte das Versagen dieser Gesteinsbarriere schwere Folgen haben. Im Fall von CO2 wäre ein Aufsteigen an die Erdoberfläche für die Bevölkerung und die Umwelt völlig ungefährlich, aber das ökologische Ziel nicht erreicht.

Am Mittwoch hat eine Seismik-Crew der ETH Zürich zusammen mit einer Spezialfirma den ersten Schritt in die Praxis gemacht. Als Erstes erkundete das Team mit einem Seil und einem 30-Kilo-Gewicht, ob die gesamte Tiefe des Bohrlochs noch passierbar ist. Die 1158 Meter lange Röhre hat beim Eingang einen Durchmesser von 30 Zentimetern und verengt sich bis zur Sohle auf 17 Zentimeter. «Zuunterst füllt das Gewicht die Röhre fast ganz aus», erklärte ein Fachmann der Spezialfirma. Die Spannung war entsprechend gross: Falls die Röhre seit dem Verschluss vor sechs Jahren durch geologische Einwirkungen Schaden genommen hätte und das Seil gerissen wäre, hätte man das Gewicht aufwendig bergen müssen – und das wäre nicht mit einem Magneten machbar gewesen.

Doch der Vortest lief gut. Bei 1050 Metern drosselten die Profis die Winde, und ab 1100 Metern liess einer das Seil durch die Hände laufen: «So merke ich sofort, wenn das Gewicht auf dem Bodenschlamm aufsitzt.» Kurz danach hing das Seil durch. Die Röhre war also tatsächlich auf der erwarteten Länge durchgängig. Beim Wiederauftauchen des Gewichts brach die Crew in Jubel aus: Der Schlamm an der Spitze des Lots sah so aus wie erwartet – alles in Ordnung dort unten.

Erstmals mit Glasfaserkabel und Laser

Damit war die Bahn frei für den eigentlichen Test. Die Seismologen wendeten eine neue Methode an, die erst in den letzten zehn Jahren entwickelt wurde. Seismische Messungen beruhen auf dem Prinzip, dass sich die durch Vibrationen und Stösse produzierten Wellen in den verschiedenen Gesteinsschichten unterschiedlich ausbreiten. Dafür liessen die Geophysiker ein geschlauftes Glasfaserkabel zum Grund des Bohrlochs und schlossen ein Lasergerät an.

Die Kantonsstrasse wurde vorübergehend gesperrt, und daneben wurden konventionelle Messgeräte ausgelegt. Diese massen die seismischen Wellen, die ein Gewicht erzeugte, das aus einer geringen Höhe auf den Boden fiel. Gleichzeitig registrierten die Forscher im Glasfaserkabel bis zum Fuss des Bohrlochs die winzigen Veränderungen, welche die Erschütterungen in den Laserwellen produzierten. «Von der Kombination dieser Messwerte erhoffen wir uns Ergänzungen zum Kenntnisstand seit den Messungen der Nagra», sagte Pascal Emde vom ETH-Labor «FOS», wo Fiber-Optische Sensoren für die Erdbebendetektion entwickelt werden. Beispielsweise habe die Nagra im Thurgau keine Messgeräte aufgestellt – und der Thurgau beginnt keine zwanzig Meter weiter am Waldrand.

Sind die Resultate des Vortests aussagekräftig, wird ab Ende Juli grossflächig gemessen, und ein Betriebs- und Überwachungskonzept und das Konzessionsgesuch werden erstellt. Eine Einspeisung von geringen Mengen CO2 würde frühestens 2026 beginnen, sofern sich das Vorhaben als ausreichend sicher, umweltverträglich und finanzierbar erweist.

Tests für CO2-Einlagerungstests